O rastro do agronegócio no Maranhão: Mata nativa derrubada e empilhada por tratores no Quilombo Cajueiro, Território Guarimã. A área, que integra a Amazônia Legal e conquistou recentemente a Certidão de Autodefinição quilombola, é alvo constante da violência fundiária. (Foto: Manuela Azevedo | Agência Tambor)

O rastro do agronegócio no Maranhão: Mata nativa derrubada e empilhada por tratores no Quilombo Cajueiro, Território Guarimã. A área, que integra a Amazônia Legal e conquistou recentemente a Certidão de Autodefinição quilombola, é alvo constante da violência fundiária. (Foto: Manuela Azevedo | Agência Tambor) Por Manuela Azevedo*

Na comunidade de Cajueiro, no Território Quilombola de Guarimã, em São Benedito do Rio Preto, doze famílias vigiam as chamas para evitar que o fogo ateado por fazendeiros da região alcance suas casas. O episódio descrito que aconteceu recentemente no quilombo, não é exceção — só neste mês de novembro, a Agência Tambor noticiou cenas semelhantes em São Benedito dos Colocados, em Codó, e no Quilombo da Onça, em Santa Inês.

Enquanto isso, em Belém do Pará, a COP30 reúne uma mobilização sem precedentes. O objetivo, todos já sabem: o combate às mudanças climáticas e suas consequências.

Assim, em uma realidade distante da maioria dos que circulam na restrita Zona Azul do evento, comunidades quilombolas enfrentam, no Maranhão, um inimigo comum das grandes lideranças que hoje estão na Amazônia — o agronegócio. Responsável pelos efeitos diretos dessa crise ambiental — 74% das emissões no Brasil —, o setor fomenta outras tensões sociais no estado.

Mas o que aqui aparece como índice, nos territórios quilombolas se traduz em doenças, violações, ameaças, assassinatos e outros impactos invisíveis nas medições oficiais de carbono. O contraste entre a retórica da COP30 e a realidade do chão maranhense revela que, por trás da fumaça, o que arde é a luta por justiça ambiental, a identidade de um povo, o direito à vida e o reconhecimento da terra.

No Maranhão, o fogo não é acidente: é sintoma de uma guerra silenciosa.

A fumaça encobre

Nesta época do ano, o Maranhão passa por um período de estiagem, e a combinação de vegetação seca e ventos fortes potencializa a violência das queimadas promovidas pelo agronegócio. E, junto com as características ambientais frequentes que a região apresenta, o crime também se repete periodicamente.

No Cajueiro, desta vez, as labaredas não alcançaram as casas do terreiro, mas não por falta de força. Para contê-las, no início da tarde, adultos, idosos e crianças — armados com baldes — precisaram controlar as chamas que se aproximavam violentamente das moradias.

Esse ataque, escondido na fumaça que cobria o terreiro, ilustra o que está em jogo na disputa pelo território quilombola no Maranhão. Cajueiro, especificamente, compõe um dos 61 quilombos da área, uma região de cerca de 62 mil hectares que abrange três municípios maranhenses — São Benedito do Rio Preto, Vargem Grande e Nina Rodrigues —, localizada na microrregião de Itapecuru Mirim, no norte do estado.

O território quilombola registra 490 famílias cadastradas, mas a Associação dos Moradores do Povoado Guarimã contabiliza a existência de 736 famílias na região — a diferença se dá pelo medo do conflito e do atentado à vida.

Entre os quilombolas do Cajueiro, Wilton Rodrigues, de 61 anos, conta as inúmeras agressões que o seu povo e a natureza sofreram nos últimos anos. “Aqui tinha palmeira. Tinha muricizeiro. Tudo acabou. Eles querem expulsar a gente daqui. Mas não quero sair daqui. Não sei ler. Não sei escrever. O que eu sei é quebrar coco, fazer carvão e tirar roça. A gente não quer sair daqui. Aqui é nosso lugar. Aqui é muito bom”, revela.

O “ele” a que Wilton se refere é a atividade da pecuária. A região sofre com a pressão dos criadores de gado, mas também com as grandes plantações — mais precisamente, a soja.

Violência fundiária: a regra do Maranhão

O Maranhão registra o maior número de territórios quilombolas e quilombos do Brasil. Os dados foram apresentados em um estudo recente pelo Instituto Socioambiental (ISA) e pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq).

No entanto, outra posição, com um negativo e preocupante destaque, é exatamente o índice de violência fundiária na região, que ocupa o segundo lugar, atrás apenas do Pará. O ranking em questão é do Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro – 1985-2023, da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

No período avaliado pela CPT, o Maranhão registrou 4.593 confrontos. A partir de 2000, a Comissão instituiu “quilombo” como uma das categorias no seu levantamento e, no período da análise, foram registradas 2.466 ocorrências protagonizadas por essas comunidades tradicionais, colocando-as como as maiores vítimas desses crimes no estado.

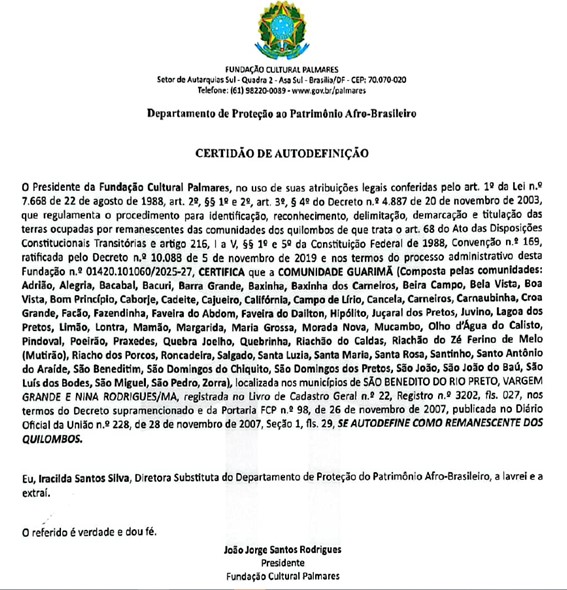

Enquanto o fogo queima a mata e a violência consome o dia a dia do quilombola, outro tipo de embate segue em Brasília — o da titulação das terras. É nesse campo de luta que o Quilombo Guarimã comemora uma vitória: conquistou a Certidão de Autodefinição da Fundação Cultural Palmares em junho de 2025, após um processo iniciado em 2013. Conquista que só se concretizou após o agravamento da violência no território e a atuação da Ouvidoria da Presidência da República e de outros órgãos federais.

Mas uma guerra se faz de batalhas, e os problemas da região não acabaram — e talvez ainda estejam longe disso. O processo de titulação de terras quilombolas no Brasil é historicamente marcado pela morosidade, fruto da burocracia entre diferentes órgãos, da falta de recursos técnicos e orçamentários e das disputas fundiárias que, muitas vezes, chegam à Justiça. Cada titulação passa por etapas complexas que podem se arrastar por anos — como estudos antropológicos, perícias fundiárias, indenizações, reintegração e desapropriação.

Recentemente, em uma matéria da Agência Tambor, em parceria com o InfoAmazônia, exemplos de morosidade na titularização e suas justificativas econômicas, políticas e sociais foram explanados e confirmados em dados expostos no já citado estudo do Instituto Socioambiental (ISA) e da Conaq.

No entanto, bem mais que mecanismos legais, as dificuldades na titulação quilombola não são meros entraves burocráticos, mas o reflexo da resistência histórica do Estado em reconhecer plenamente os direitos de grupos cujas existências e territórios contrariam a lógica de acúmulo de capital. Segundo Rafael Silva, advogado da Comissão Pastoral da Terra (CPT), a lentidão também é resultado direto de um sistema fundiário herdado da colonização e reforçado por práticas históricas de exclusão. “É algo estrutural na formação territorial do país. Desde a Lei de Terras de 1850, o Estado brasileiro organizou a propriedade a partir da mercantilização da natureza — e isso se reflete até hoje na dificuldade de reconhecer direitos coletivos sobre o território”, afirma.

Memória de resistência

Maelson lembra de 2011, quando o quilombo de Guarimã, que dá nome ao território, recebeu uma ordem judicial de despejo em uma ação de reintegração de posse. “Nós tínhamos dez dias de prazo para abandonar tudo que a gente tinha e sair das nossas terras. E junto com essa decisão já vieram trator, jagunço e polícia intimidando.”

Naquele tempo, a comunidade não tinha associação, mobilização ou reuniões — a união forçada foi a salvação. O conflito precede a própria organização política da comunidade, sendo propulsor dessa movimentação. “A mobilização surgiu como resposta aos atos de violência”, conta Maelson Bezerra, líder quilombola e atual presidente da Associação dos Moradores do Povoado Guarimã. Maelson, hoje, é liderança sob proteção, resultado dos embates do quilombo com o agronegócio na busca de seus direitos.

Maelson explica que foi com essa estruturação emergencial que eles reverteram a situação. O quilombo enfrentou duas sentenças judiciais negativas, mas a sorte mudou quando a Fundação Cultural Palmares certificou a área como quilombola. “Foi quando a juíza passou a nos reconhecer como uma área coletiva.”

“Em termos legais, há uma legislação até consistente em relação à proteção dos territórios quilombolas. No entanto, estamos dentro de um sistema econômico-capitalista que entende a terra como mercadoria, e os próprios processos de mercantilização da natureza são parte dessa estrutura fundiária do país desde o início do processo de colonização”, avalia Rafael Silva, advogado da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

A oficialização da autodeclaração é um passo importante, mas que inicia um longo caminho. No caso do Território Guarimã, a comunidade reconhece avanços com a certificação e, inclusive, já atribui vitórias judiciais à conquista, mas, por outro lado, relata que, na prática, a violência sobre o território aumentou. O agronegócio, em uma clara demonstração de poder — “quem manda aqui sou eu” —, tem, ao longo das últimas semanas, de acordo com as lideranças entrevistadas, destruído centenas de hectares de mata com tratores e correntões.

As lideranças presentes calculam que, nos últimos três meses, dez mil hectares de terra foram devastados. “São 24 tratores em atividade na nossa região”, arrisca Wilton. Esse cenário de ameaça é uma combinação de fatores históricos, econômicos e geográficos.

Onde o meio ambiente não é considerado

O papel dos territórios quilombolas na conservação ambiental tem sido altamente positivo. Entre 1985 e 2022, os territórios quilombolas registrados no Censo 2022 do IBGE perderam aproximadamente 4,7% da área de vegetação nativa, enquanto as áreas privadas perderam 17%, segundo o MapBiomas (2023). Nos territórios titulados, a perda foi ainda menor — apenas 3% —, evidenciando o impacto positivo da regularização dessas terras.

Mas, enquanto aguardam a titulação, as comunidades da região de Guarimã sofrem as consequências da devastação. Não há dados oficiais sobre o desmatamento no território, mas as comunidades observam a olho nu os prejuízos: áreas antes cobertas por mata amazônica deram lugar a verdadeiros desertos de calcário, registrados pela equipe de reportagem.

Em 2024, o Maranhão liderou o ranking brasileiro de desmatamento. Segundo dados divulgados pela rede MapBiomas, foram 218.298 hectares de vegetação perdidos.

No território de Guarimã, a destruição assume diferentes formas e agentes. “O pecuarista não respeita as nascentes nem os riachos — ele leva tudo. A soja preserva, mas envenena. Eles estão destruindo os córregos e igarapés. O objetivo é nos expulsar. É acabar com nosso modo de vida. Água é tudo pra gente. Usam o herbicida de superfície para matar a pindoba, uma palmeira muito resistente. O componente mata a palmeira e contamina a água”, relata Maelson.

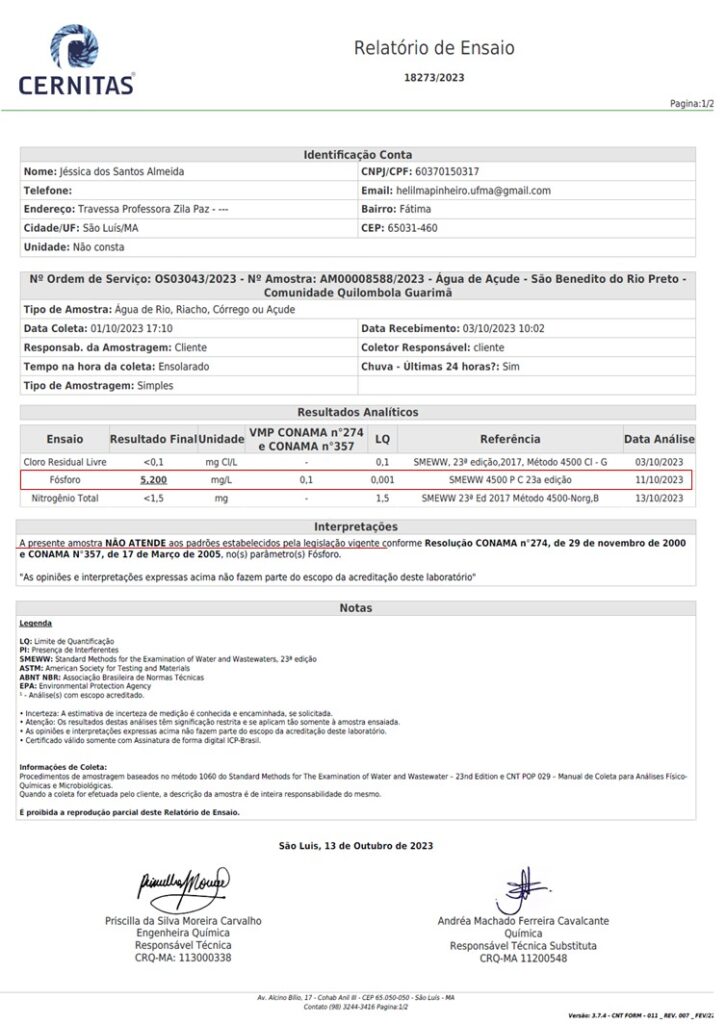

Até o momento, o território quilombola busca a análise da água, sem sucesso. “Não conseguimos até hoje fazer uma análise completa dessa água, porque ela é cara. Fizemos um levantamento e custa cerca de R$ 28 mil. A gente tem denunciado ao Estado, mas sem solução”, lamenta o líder quilombola.

O quilombo Guarimã conseguiu realizar uma análise parcial do fósforo da água. De acordo com o laudo de análise (Ensaio nº 18273/2023), realizado pelo laboratório Cernitas, especializado em análise ambiental, foram detectadas 5,200 mg/L de fósforo na amostra — um valor 52 vezes maior que o permitido pela Resolução CONAMA 357/2005, que estabelece limites de até 0,1 mg/L para águas superficiais.

Segundo especialistas e a legislação ambiental, esse excesso representa alto risco de eutrofização — proliferação de algas, queda de oxigênio e prejuízo à fauna aquática —, além de tornar a água imprópria para consumo ou uso recreativo sem tratamento adequado. Mas, se há dúvidas relacionadas aos resultados laboratoriais, a observação direta já apresenta alterações. “Convivemos com uma espécie de nata prateada na superfície dos igarapés”, relata Maelson. Outra consequência denunciada pelos moradores da região, que já notam alterações, é a morte de animais e o surgimento de doenças no quilombo.

A ancestralidade em risco

Se há violência cravada na terra de Guarimã, lembranças de uma história afetiva também estão presentes no diálogo. O próprio Maelson está na oitava geração no território. “Minha família chegou à região em 1870 e se misturou com os negros que existiam aqui. Minha tataravó já habitava a região e meu tataravô se casou com ela”, registra.

No passeio pela região, Maelson cita que, na mata mais fechada, é possível encontrar os buracos que o povo escravizado usava para se esconder durante as fugas.

Os vestígios da barbárie ainda persistem e atacam todas as camadas de identidade de um povo. Hoje, até o acesso aos cemitérios está limitado, como no quilombo Cancela, também do território Guarimã, em conflito com fazendeiros em processos de reintegração de posse. “Aqui a gente está proibido até de morrer, porque não há nem onde se enterrar”, denuncia Francisca Vieira Matias dos Santos. Os moradores do território, entre a cerca e o asfalto, contam que já precisaram enfrentar tratores e correntões com seus corpos para garantir a integridade das roças e casas de sua gente.

O quilombo de Bacabal também enfrenta a violação dos corpos de seus ancestrais. Hoje, o cemitério está cercado pela devastação, e apenas um pequeno círculo de árvores protege os túmulos dos familiares.

Além dos túmulos profanados, os quilombolas lamentam ainda o que viram morrer e está sendo esquecido. “Aqui tinha palmeira, onde nós tirávamos roça, onde trabalhávamos coco, onde fazíamos carvão, onde bebíamos água nas grotas. Hoje não temos mais acesso. Você anda lá e não vê uma sombra. Queria chorar. Não há um pau em pé, nem uma palmeira. O que é de pedra grande, o correntão derrubou tudo”, lamenta Wilton, do quilombo Cajueiro.

No Maranhão, onde a terra é sinônimo de poder, os quilombos seguem sendo uma fronteira de resistência. Enquanto o agronegócio avança violentamente e o Estado se cala diante da devastação, as comunidades de Guarimã, e tantas outras no Maranhão, continuam erguendo suas roças, seus rituais e suas memórias como atos de existência. Entre o fogo e a fumaça, o que arde é a certeza de que a luta pela terra segue sendo, antes de tudo, a luta pela vida e por sua identidade.

* Manuela Azevedo é Jornalista formada pela Universidade Federal do Maranhão, atua na Agência Tambor, no Maranhão, com produção de reportagens sobre direitos humanos e comunidades tradicionais.